夫婦別姓(事実婚)の夫婦にとって、大きな心配事は子供。

子供の立場はどうなるのでしょうか?

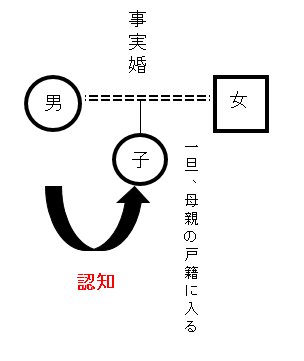

子供の認知

通常の夫婦の場合、妻が妊娠して子供を産み、出生届を出せば

自動的に子供は両親の子になります。

しかし、事実婚の夫婦の場合、出生届を出しただけでは、

母親を筆頭者とする新戸籍が編成され、

その子供は父親の欄が空欄のまま、母親の戸籍に入ることになります。

つまり父親不明。このままではかわいそうです。

そこで別途「認知届」を行えば、父親の欄に夫が記入されます。

認知の届出は、子が胎児の間でも、出生届出と同時でも、

出生届出後しばらくしてからでも問題ありません。

(あまり時間が経ち過ぎると問題ですのでほどほどに)

↑で父親との間に親子関係が生じます。親権者は母親のまま。氏も母親の氏です。

但し、認知しても子の立場は婚外子(非嫡出子)になりますので、ご注意下さい。

現状で夫婦別姓(事実婚)の子供が非嫡出子となってしまうのは避けられません。

嫡出・非嫡出間の問題については次段落でご説明します。

※夫婦別姓とは無関係ですが、母親が日本国籍で無い場合は、

子の国籍が問題になりますので注意してください。

子供の氏(姓・名字・苗字)と嫡出・非嫡出

認知届出を出しても、子供の氏は母親のままです。

子供を母親の氏で育てるか、

父親の氏で育てるかは夫婦でよく話し合っていただくしかありません。

兄弟姉妹が産まれた時、兄弟姉妹を異なった氏にするかどうかも同様です。

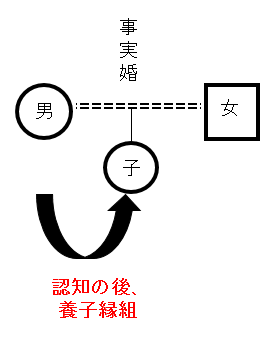

もし氏をを父親の氏に変えたい場合は

「自分の子供を養子にする」という手段があります。

↑で子の氏が父親の氏になり、親権者も父親になります。

妙に思われるかもしれませんが、

自分の子(非嫡出)を養子にする手続きが存在するのです。

私自身も実の子である次女を養子にして氏を変えましたので間違いありません。

父親の養子になると子供は母親の戸籍から父親の戸籍に移り、

父親の氏になります。

あまり先送りにすると、いろいろ面倒になりますので、

早めに手続きをしましょう。

また、養子にすることによって、婚外子(非嫡出子)であった子供は

嫡出子と同じ身分を得ることになります。

相続のページで相続分、遺留分のことを述べましたが、

非嫡出子の相続分、遺留分は嫡出子の半分となってしまいます。

=追記=

2013年9月にこの相続分の規定について

違憲とする最高裁判断がありました。

民法が改正されるのではないかと、言われています。

どのように改正されるか、注目ですね。

=追記=

2013年12月に民法が改正され、

嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じになりました。

但し、出生届で非嫡出子に丸を付けるのはそのままです。

嫡出・非嫡出は既に言葉だけの問題で、

何か不利益を受けるわけではありません。

例えば

長男を認知しているが養子にしていない(非嫡出子)

長女は認知の上、養子にしている(嫡出子あつかい)

の状態で夫が亡くなると、妻(内縁関係が認められる場合)の

相続分が6分の3(半分)、

長男の相続分が6分の1、長女の相続分が6分の2になります。

不公平が生じないためには、遺言等の回避手段をとらねばなりません。

尚、母親は子供を認知する必要はありません。

父親と違ってその子供が、自身の子であることが明白だからです。

但し、その子供が非嫡出子であることに変わりは無く、

養子縁組や遺言等によって相続分の問題回避の必要があるでしょう。

●関連記事●

夫婦別姓の相続

子供の親権

※令和8年(2026年)春から改正民法(共同親権関連)が施行されます。

以下の記事は施行前の法律に基づいて記載しております。

改正民法施行後の取り扱いが明らかになり次第、

改めて記事をアップします。

通常の夫婦の子供の場合、

その子の親権は「夫婦が共同して行う」ことになります。

二人とも親権者です。

事実婚の場合はどうでしょうか?

結論から申しますと、一方しか親権を持つことが出来ません。

誤解を避ける為に申し上げますと、

親権者でなくとも親子は親子なのです。

親権者でなくとも、

互いに扶養・養育の義務はありますし、互いに相続人となります。

親子の縁が切れる訳ではありません。

ではどういう場面で親権が問題になるかといえば、

手術を受ける際の同意や予防接種の同意、

重要な同意をする場合(遺産分割協議、養子縁組など)に親権が登場します。

子供が成人するまで、親権者が代わって同意するのです。

夫婦別姓の夫婦が相手を信頼している限りは、

親権についてさほどこだわる必要はないのではないかと、

私は個人的に思います。

現に私(水口)の長女の親権者も妻(橘)ですが、

妻が一人で勝手に決めることはなく、

相談してくれています。

出生届出を出しただけの状態では、母親が親権者です。

父親を親権者にしたい場合、

認知届と同時に親権者を父親に変えることができます。(親権届)

もちろん、親権者を母親のままで認知届を出すことも可能です。

その後、氏の変更したいなどの理由により

父親が「実子(その子供)を養子」にした場合は、

父親が親権者となります。

=追記=

子供の氏を変えるには家庭裁判所に

「氏の変更の申し立て」を行う方法もあります。

(ネットではどちらかというとこちらの方法が紹介されています。

なんでわざわざ面倒な手続きを選ぶのかなぁ、

と以前から疑問だったのですが。。。。)

家庭裁判所も大抵は認めてくれるはずですが、

万一認められない事もあるかもしれません。

なにより手間がかかりますよね。

父親が養子にした場合、子の氏は父親の氏となり、

親権者も父親となりますが、

この申し立ての場合は親権者は変わりません。

つまり、以下のような組み合わせが可能です。

・氏:母親 親権:母親(認知届のみ)

・氏:母親 親権:父親(認知届+親権届)

・氏:父親 親権:父親(認知届+養子縁組or認知届+親権届+氏の変更の申立)

・氏:父親 親権:母親(認知届+氏の変更の申立)

(水口)

事実婚の実体験を募集しています。